貴様、この化け物めが。

その呪わしき力を使えば、どうなるか忘れたのか。

よかろう。ならば、思い知らせてやるとしよう。

鋭い光が、容赦なく迫ってくる。足が竦み、その場から動くことが出来ない。

脚に、一瞬にして冷却されたかのような、灼熱で焼かれたかのような衝撃が走る。

くっくっく。

血の色だけは、普通だな。その奇怪な瞳の色と同じだ。

我らと同じ血を流すだと?化け物めが――。

跳ね起きた。

しばらくの間、何も考えられなかった。目覚めたばかりだというのに、うっすらと額に汗が浮かび、心臓は激しく脈打っている。

……やがて、朝の冷たい空気と耳慣れない潮騒が、ようやく彼に我に返らせた。深く息を吸い込むと、彼は再び寝床に身を沈める。

……また、あの悪夢か。

普段とは異なる寝台を使ったせいで、こんな夢を見たのだろうか。……いや、違う。この夢には、過去十五年間……幾度となく苛まれてきたのだ。

こんな夢を見るのは……そう、あの忌々しいエクラヴワ大王のせいだ。先日は仕方なしに、通信の電波を介してではあったが、聞きたくもないのに随分と長い間あの声を聞かされた。あれを聞くと、まもなくこの夢に悩まされるのが常だった。

横になったが、もう一度眠る気にはなれなかった。彼は寝台から降りると手早く身仕度と朝食を済ませ、仮の司令室へ向かう。部屋に入るや否や、配下たちが一斉に敬礼をするのは、見慣れた光景だ。

だが、そうでないものも中にはいた。暇つぶしのために捕らえておいた、三匹の鼠どもだ。……鼠は夜行性だと思っていたが、こいつらはそうではないらしい。鼠語はよく分からないが、どうやら檻から出してくれと喚いているようだ。

妙な夢に朝からすっかり気分を害されていたヴィクトールは、怒りに任せて再び鉄格子を乱暴に叩きつけた。

「黙れ!貴様らすぐにでも、あの拷問具に挟まれて串刺しになりたいのか!?」

三匹は静まり返った。ヴィクトールは机の脇にある椅子に、どさりと腰を下ろした。

「昨日は、何もしないって言ったのに……」

檻の中の少年が、涙を浮かべて呟く。ヴィクトールの脇に控えていたアルベールは、それを見るに見かねて、理由も分からないままに苛立つ若き皇帝の側へ歩み寄り、彼を諌めた。

「自分で捕えておいたんだろう。せめてもう少し優しく接してやれ」

「……」

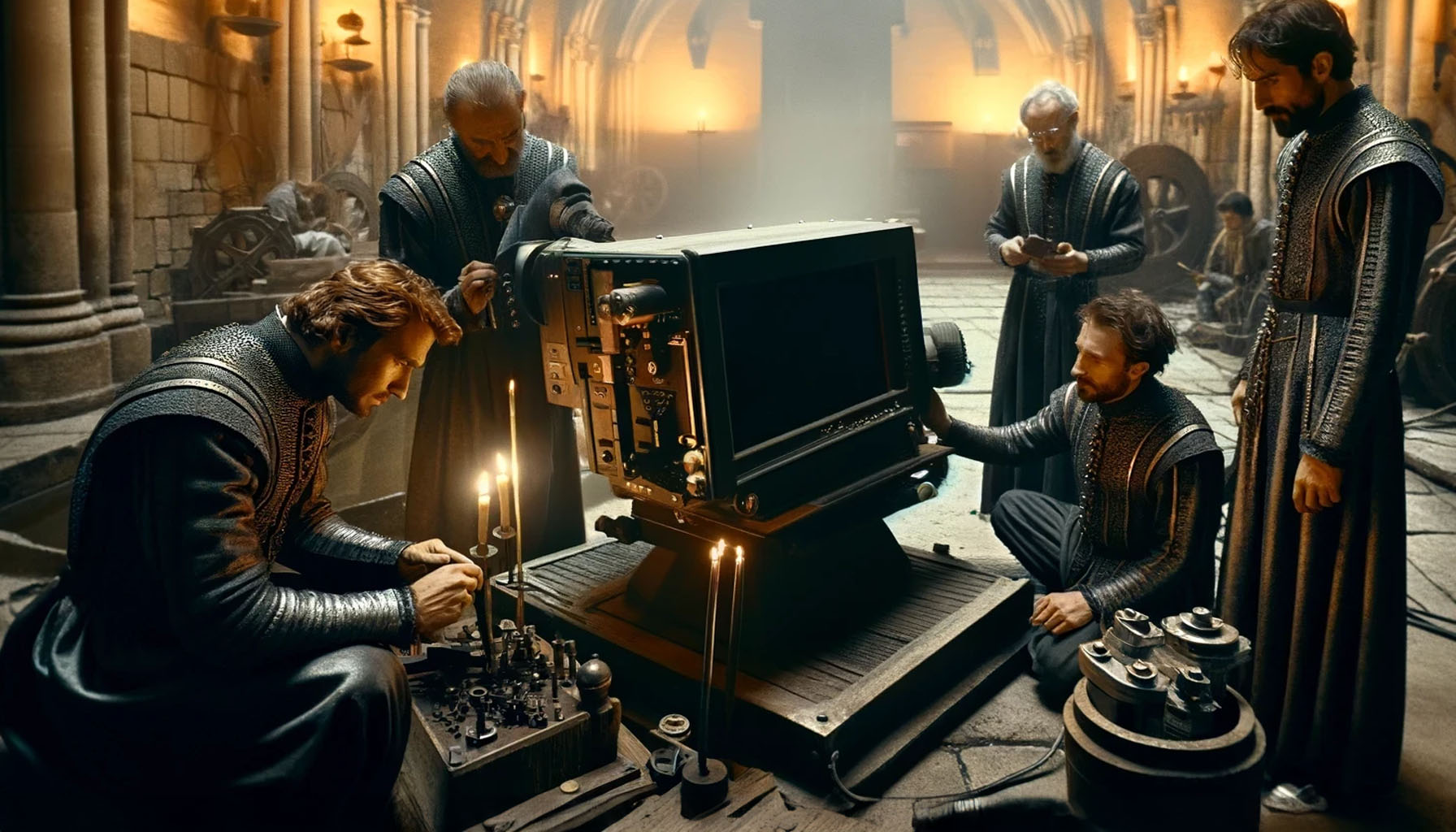

今は、慣れ親しんだ護衛の騎士の声さえも煩わしい。気分転換にヴィクトールは檻の存在を意識から追いやったまま、部屋の内部に変化がないか見渡した。……詰所にもともと置かれていた試作の映像投影機……画面の前には数人の技師が集まり、部品の着脱を繰り返している。帝国技術兵団は銃器の扱いにも長けた優秀な組織だが、この戦争が始まる前までは主にこのような場面で重宝されてきた。

技師たちも先ほどの主君の怒声にいささか動揺しているようで、緊張の色を隠せずに黙々と作業を進めている。アルベールはそれを見て、また困惑の表情を浮かべながらヴィクトールに尋ねた。

「あれを修理してどうするんだ?」

「王城前の様子を映し出す。奴らがひいこら言って駆けずり回る姿を、しっかりと見届けておいてやる」

「……また、暇つぶしか」

アルベールは呆れたが、特に止めようとはしなかった。マリプレーシュの時、侯爵が事前に裏口から逃亡を図ろうとしていた情報が入っている。それを阻止する為に監視が必要なのだが、不用意に普段より多くの兵士を配置して市民の反発を招くのは賢明ではない。それを見越しての策なのだろうと察したからだ。

「いずれにしても、まだポーレジオン側もエクラヴワも、まだ動きはないようだな」

アルベールは報告書に目を通しながら言った。輝くような金髪を短く切って、しっかりと整えているので、下を向いても髪が顔にかかることはない。

「こんな時は誰もが最後の最後まで抵抗するものだ。時間が過ぎたら……約束通り、だがな」

ヴィクトールはようやく落ち着きを取り戻したのか、少しずつ機嫌を改善させていた。……その一方で、ひとつ気がかりなことがある。姉のディアーヌが今日はまだ部屋から出てきていないのだ。

彼女はこれまでの人生、革命の真っただ中にあったグランフェルテにおいてさえ、ほとんど何も知らされることなく、姫君として城の中に閉じ込められ、大切に扱われてきた。そのため、外の世界に対する強い憧れがあったのだろう。今回の遠征に同行したいと言って聞かなかったのだ。

ヴィクトールは姉の身を案じつつも、今回は攻撃開始までは比較的安全だろうと考え、彼女の気晴らしになるならばと、それを許可したのだった。初めて目にする異国の地、そして庶民の暮らしを体験し、護衛の騎士たちに囲まれながらも喜々として出かけていく姿を見ると、弟は緊張の続く遠征の最中にも、一時の安らぎを見出すことができたのだ。

だが……昨日の、鼠の一言が気になっているのだろうか。余計な事を言いやがって。ヴィクトールは檻に一瞥をくれたが、今日はまだ奴らと戯れる気にはなれなかった。

三人がこの狭苦しい檻に閉じ込められてから二日目の夜が訪れた。帝国のポーレジオン王城攻撃まで、わずか一日半を残すのみとなった。

シーマは隣室で行われているらしい帝国幹部たちの会議に、必死で耳を傾けていた。壁は薄いようだが、波の音が邪魔をして、やはり会話の内容を判別することは困難を極めた。奇跡の剣のことはおろか、王城攻撃作戦の一部の情報さえ掴むことができなかった。

エマは何とかして兄の行方につながる手がかりを聞き出そうと心に決めていたが、残念ながらその機会を逸していた。……いや、それは単なる言い訳に過ぎず、本当は恐怖と戸惑いに支配されていたのだ。リュックは三人の中で最年少でありながら、もはや人生を諦めたような表情を浮かべている。

やがて会議の終了を告げる号令が響き、人の気配が次第に遠ざかっていくのを感じると、エマは疲労に蝕まれた様子でこう呟いた。

「私たち……どうなっちゃうの……?」

乙女らしい肌の輝きは、すでにその色を失いつつあった。リュックはもちろん、シーマもまた、この誰に対しても向けられたわけではない問いかけに、答えを返すことはなかった。無表情の彼は普段と変わらぬように見えたが、おそらく彼も、かなりの疲労感に襲われているのだろう。

……潮騒の合間に、不意に扉が開く音が響いた。驚く気力さえ、彼らには残されていなかった。

数人の召使いと思しき女性たちが、何やら大きな袋を抱えて入室してきた。彼女たちの後に続いて入ってきたのは、皇帝の姉君……ディアーヌだった。今日初めてその姿を目にする彼女は、三人の疲弊した顔を憂いの眼差しで覗き込んだ。

「大丈夫?……今日は差し入れを持って来たのよ」

彼女が合図を送ると、女官たちは大袋の紐をほどいた。中から現れたのは……いくつかの毛布だった。 確かに昨夜、彼女は彼らを気遣う言葉をかけてくれてはいたが……三人はそれを気休め程度のものだろうと思い込んでいた。エマは彼女に手厳しい言葉を投げかけ、わずかでも疑念を抱いたことを、心の底から後悔した。

「ディアーヌ様……」

「待って。今、中に入れてあげるから」

ディアーヌは今度は近くに控えていた見張りの騎士に合図を送った。彼はしばし隣の騎士と顔を見合わせたが、やがて腰から鍵束を取り外すと、檻の錠前を解き始める。ディアーヌは皇帝の姉君……この騎士らにとっては、皇帝に匹敵する権力を持つ存在なのだ。

錠が外された時、エマはシーマが騎士に掴み掛かるのではないかと懸念した。……が、彼は先ほどと変わらぬ体勢のまま、檻の口が開く様子を静かに見守っている。今、騒動を起こす事がどんなに不利な状況を招くか理解しているのだろう。そして、そのような行動を起こす体力も気力も、もはや残されていないのかもしれない。

檻の中に毛布が運び込まれると、再び頑丈な錠前が取り付けられた。決して最高級の肌触りではなかったが、夜の冷気をしのぐには十分な品質だった。使い古した形跡もない。

「私たちのために、わざわざ……?」

「ええ……でも、私が街に出るのは禁じられてしまったから、調達してくれたのは彼女たちなのよ」

そう言われて、後ろの女官たちが遠慮がちに会釈をする。エマは彼女たちがこんな任務を負わされて、どれほど大変な思いをしているのだろうかと申し訳なく感じていると、先にディアーヌが口を開いた。

「こんなことしかできなくて……ごめんなさいね。もう少し、頑張って」

「謝らないで……本当に、ありがとうございます。あの……」

エマは昼間から心に引っかかっていた質問を、ディアーヌに投げかけてみることにした。彼女なら真摯に受け止めてくれるはずだと確信していたからだ予想通り、彼女はエマの瞳をまっすぐに見つめ、言葉に耳を傾ける姿勢を見せている。

「この前の……マリプレーシュの時も、今回みたいに誰か捕まえたのでしょうか?」

「マリプレーシュ?あの時は……」

ディアーヌは小首を傾けて、しばし壁の一点を見つめた。……やがて首を横に振る。

「……ごめんなさい、分からないの。私、あの時は同行しなかったものだから」

「そうですか……」

うなだれたエマの様子に、ディアーヌは慌てて言葉を探している。彼女は心から、三人のことを案じてくれているのだ。ずっと顔を伏せていたリュックも、ほんの少し顔を上げて彼女を見やった。

「そんなことを聞くなんて、何か事情があるのね。分かったわ、後で弟に聞いてみる。もちろん、あなた達がそう尋ねていたなんて言わないから」

ディアーヌの可憐な微笑みは、疲弊した心身に潤いをもたらしてくれるようだった。もし私が男だったら、間違いなく彼女に心を奪われていることだろう、エマはそう思いながら、ちらとシーマを見やったが、彼の表情は相変わらずも動かない。

ディアーヌは三人にお休みの挨拶を告げると、町娘のような飾らない足取りで部屋を後にした。波音は昨晩よりも優しく、囚われの身の彼らを包み込んでいた。

ついに攻撃の約束まで、わずか一日と僅かな時間を残すのみとなった朝。

常に皇帝と行動を共にし、この司令室に詰めている騎士将軍アルベールは、檻の中の三人の出自と、ここへ忍び込んだ理由を……おおよそ推測できるようになっていた。

三人のうちのひとり、金茶色の髪を持つ少女が、しきりに同じ質問を繰り返すのだ。

「前回のマリプレーシュの攻撃の時、本当に一般市民に危害を加えなかったんですか?」

皇帝にはやはり尋ねづらいのだろう。その分まで詰め込むように、彼女は饒舌に語る。その内容から判断すると、少女はマリプレーシュの民で、彼らの親族か知人が大公城攻撃の最中に行方不明になり、その疑念や恨みを晴らすために、勇気を振り絞ってここ帝国軍の拠点へ乗り込んできたのだろう。

彼女の背後にいる剣士然とした青年が、眉をひそめている。少女の言葉があらゆる事実を物語っていることに気づいているのだろうが、彼女をここへ導いたのは、おそらく彼なのだ。

「……..確かに、マリプレーシュ城爆撃の最中、そこにいた貴族や警備兵、召使い、そして市民抗議隊の中に、幾ばくかの犠牲者が出てしまったことは認めざるを得ない。しかし、そのひとりひとりの身元まで、我々は……」

いくら娘にそう説明しても、彼女は納得せず、人質は取らなかったのか、遺体は回収しなかったのかと、問いを重ねてくる。……アルベールは囚人といえども、他者を軽んじることのない高潔な精神の持ち主だが、これほどまでに執拗に同じ事を繰り返されては、そろそろ解放してほしいと思わずにはいられなかった。

無駄な手間が増えるだけなら、三人をこれ以上拘束しておく意味もないのではないか。彼らを捕まえた張本人であるヴィクトールの方を見やる。だが彼は、例の画面が映し出されるようになったことがよほど嬉しいらしく、それを指でなぞったり軽く叩いたりしながら、技師たちと歓談を続けている。グランフェルテには当然まだ発達していない技術であるから、その心情も理解できなくはなかったが。

少女は疲労に耐えかねたのだろう、やがて口を閉ざしてしまった。……彼女も、弟と思しき少年も、今日になってからかなり落ち込んでしまっているようだ。その理由は、彼らの世話を焼いていたらしいディアーヌが、今朝一番の船で帝国へ送り返されてしまったことにあるのだろう。

反抗的な市民に過度に肩入れしていては切りがないのだが、アルベールはこの一連の措置に少しばかりの哀れみを覚え、未だ画面から離れようとしない皇帝と、得意げに説明を続ける技師の間に割って入った。

「ヴィクトール、ディアーヌを送り返すのは明日の朝一番の予定だったはずだ。彼女も不満を漏らしていたぞ」

「何だよ、急に」紅の若君は満悦していたところを邪魔され、不機嫌な表情になる。「もう街は飽きたようだし、ぎりぎりでは危ないから余裕を持って還したまでだ。彼女が付いてきて一番気を揉んでいたのは、お前の方だろ?」

「……」

アルベールはわずかに顔を赤らめ、ひとつ咳払いをした。

「だが……あの囚人たちは彼女を頼りにしていた。それはお前も知っていただろう。あの毛布もおそらく……それとも、それが気に入らなかったのか?」

「お前もくだらない話をするな。それに、俺がそんなに器の狭い人間だと思ってるのか?」

ヴィクトールは画面から視線を外し、自らの椅子に戻る途中で、彼が動く度に身を竦ませる囚人たちをちらりと見やり、脇に寄り添ったアルベールに顔を寄せた。

「……姉の度の過ぎた親切は、戦時下では不要だ。ましてやつい先日まで敵国の民で、我々に疑念を抱いているような者たちにはな。分かっていないはずはないだろ、騎士将軍閣下も?」

「だが、所詮は一介の市民だぞ」

「果たして、そうかな。まあ娘と子供はそう見えなくもないが、あの片隅の男なんか如何にも怪しい。それに今は、ただの市民を装っていても……」

「……」アルベールは訝しげに、小さな檻を見つめる。「……あの三人を、単なる気紛れで捕えた訳では……」

まあいい、と側近の言葉を遮り、ヴィクトールは意味ありげな笑みを浮かべる。そして立ち上がり、その牢獄へと歩を進めた。娘と少年が、はっと身を震わせる。

「あと一日もないが、ポーレジオン王には前向きな意思が感じられない。あのロドルフの走狗なら、そうだろうな。まあ、あんたたちはそこまで我慢すれば解放されるんだから、関係ないな」

「……」

エマは必死に体の強張りを解こうとしていた。ディアーヌを頼れなくなった今、皇帝から直接聞き出そうと、心に決めていたのだ。だが思うように言葉が出ず、唇が切れそうなほどに歯を食いしばるばかりだった。そんな彼女を意図的に覗き込むように、皇帝は子供の如く膝を抱えてしゃがみ込む。

「姉はあんたと友達になりたかったようだから、色々と手を尽くしたんだろうが、我々には大義がある。あんたらの身内がどうなったかなんて、細かいことまでいちいち気に留めてられないのさ、悪いけどな。……それと」

昨日の騎士とのやり取りで、とっくにこちらの聞きたいことは見抜かれていた。それにようやく気づいてうつむき震える彼女から、ヴィクトールは奥で睨みを利かせているシーマへと視線を移しながら、ゆっくりと身を起こす。

「こんなことする度胸があるんなら、次は自分のところの主君へ直談判したらどうだ?」

「……」

「欲しいものがあるんだろ?なら、我々を追いかけてきたって意味がない。こっちだって欲しいと言ってるのに、教えてくれないんだから。自分の民なら、もしかするかも知れないぞ?」

今度はシーマが珍しくも驚きの色を見せ、顔を上げた。その反応を鼻で笑うと、炎はそのまま豪奢な衣装を翻して、部屋を後にした。